【文化西南】西南,地处三江汇流处,历经岁月风华的洗礼,拥有百年海关、百年铁路、百年邮局、百年水文站、魁岗文塔等独一无二的历史文物。一村一隅,皆可见文化沉淀,宗祠庙宇、举人进士、革命烈士……无处不是动人的文化故事。话别沧桑,我们继续追寻“文化西南”的魅力。

从前, 车,马,邮件都慢?

你能想象吗?早在120多年前,澳门与三水之间寄送明信片最快可能一天就可送达,而且当时三水的邮政已逐步通达海内外,连海外的三水人也能把信物及时寄回家乡。这得归功于当时的三水邮局。

河口老城,一座米黄色两层小洋楼伫立江边不远处,线条简洁,与众不同,这幢楼便是河口旧邮局。别看它外貌普通,其当年扼守南北交通要道、汇通寄递的时髦和气派,至今仍为老一辈所津津乐道。

位于河口的百年邮局。

其实三水邮政事业起步相当早,明朝建县时就设置了邮亭,而且建县前西南就已设有驿站。但由于当时道路不通达,邮运也主要靠人步行、骑马或者乘船,所以起步早也不等于跑得快。直到19世纪末,三水近代邮政的发展才让人们的通信走上快车道。

1897年,三水海关机构正式设立。过去,一般开设了海关的地方也会同时开办邮政。但是,当时英国驻三水领事馆已在河口先占地为王,本就面积不大的河口竟一下子没有其余适合的地块可以让海关建办公大楼。所以,在较长一段时间内,海关只能暂时在船上办公,正是“泥菩萨过江自身难保”,邮政的开办也只能暂时搁置。直到1899年,佛山首家邮局——三水大清邮政官局正式开办,三水近代邮政发展就此正式起步。

位于百年邮局附近的百年海关。

1920年,三水邮局迁入了位于如今河口老城的黄色小楼,终于有了自己的办公楼。那是座两层的小楼,坐落在县城繁华商业街路口,首层有四个长方形玻璃大窗户“坐镇”,大厅竖立着罗马柱,内设水泥旋梯直通二楼,门前马路地带开阔,当年总是一派繁忙盛景。

当时三水虽然地方不大,邮政权限却不小。广东邮政初办时,仅在广州、汕头、琼州和三水四处设立总局,并在黄埔设立一分局(后来广东又增设了北海邮政总局,彼时琼州及北海邮政总局都隶属广东管辖)。1899—1905年间,三水邮政局为总局级别,管辖范围远至北江上游的韶州(今韶关)以及西江的广西沿西、北两江邮局。

位于河口的百年邮局。

沿着滔滔江水,三水自古以来就与世界交流频繁。三水近代邮政的发展,则为三水与世界的联系插上了“翅膀”。邮局毗邻旧广三铁路三水火车站,靠近三水旧海关大楼和北江码头,水路西通肇庆、梧州,南通广州、佛山、江门,北通四会等地,陆路上又是广三铁路的终点站,每天有多个班次火车往来广州、佛山。当时各地各式的电报、信件、货款进入邮局,直接经由轮渡、铁路通达四方。

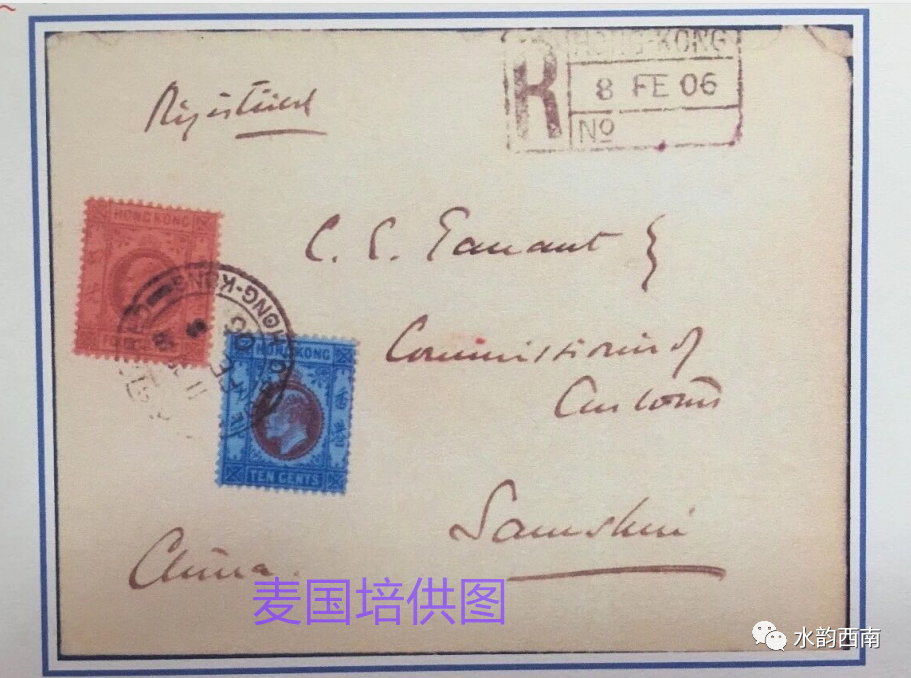

1904—1906年间,三水海关还兼有邮政局的职能,两者同在一栋办公楼里办公。此时,法国人谭安不仅在三水海关担任代理税务司,还兼任三水邮政局局长。而早在 1897 年,第一任英国驻三水领事雷夏伯来到了三水工作,就把集邮风气带进了三水,还为后世留下了三水邮政发展的珍贵史料。

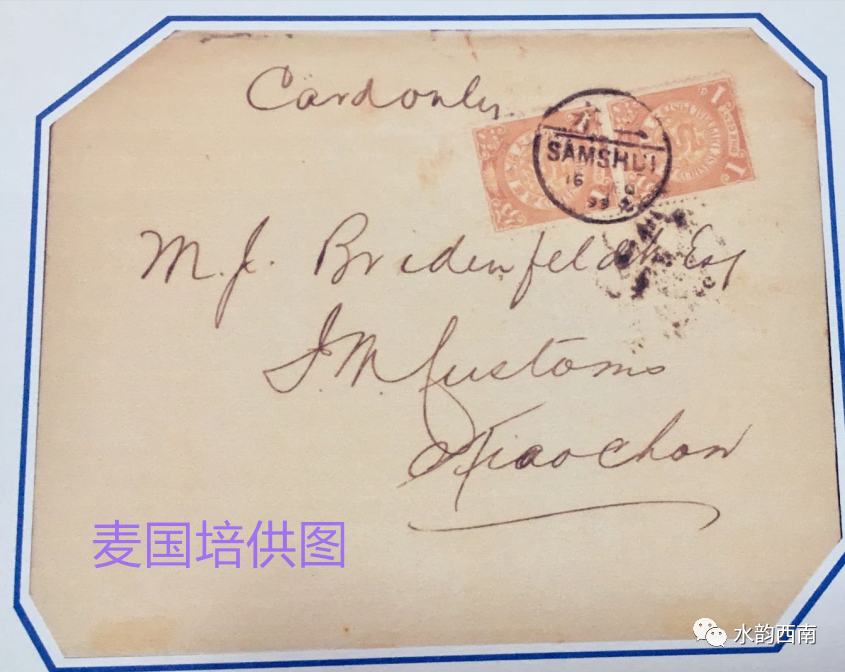

寄往三水,注明“谭安(收)”的明信片。

寄往三水,注明“谭安(收)”的明信片。

雷夏伯此人热衷集邮,闲暇时也喜欢跟朋友们互寄明信片联络感情。三水一本土收藏家收藏了一张1898年由澳门寄往三水给雷夏伯的明信片。这张明信片于 1898 年 5 月 9 日从澳门寄出,经过拱北,1898年5月10日便送达广州,最后再到三水,速度可以说相当快。

收件人为雷夏伯,广州三水邮件当日达。

除了外国人,近代邮政的发展也让三水人民和侨胞受益匪浅。清朝末年,三水不少人被迫漂洋过海去谋生,只能通过往返的水客不定期给家乡亲友寄送信物钱银。随着近代邮政的发展,民间催生了大量由邮政局批准设立的批信局及相关中转站,既能让人们寄送信件物品,也能汇钱。

这让万千海外游子找到了连接故乡的桥梁,新加坡的“红头巾”们能及时把钱寄回家乡给亲友也得益于此。早期“红头巾”主要托水客从新加坡捎信物回三水,期限不固定。后来,新加坡专为华人移民设立了递送汇款和信件的批信局,批信局经营地点比较固定,信用可靠且寄递迅速快捷,因此不少“红头巾”都通过批信局寄送钱物回国给家乡亲友。

如今,随着互联网的普及,人们大多通过电子邮箱、QQ、微信等网上“秒传”信息,寄信已经成为一种怀旧情怀。但是,原本邮政中的邮运功能却在网购日益发达的今天,在快递运输、物流行业找到了新天地,邮政也依旧在人们的生活中发挥着重要作用。

|