如果要在佛山三水芦苞票选一个最繁华的地方,芦苞圩一定高票当选。芦苞圩原名胥江圩,建于清雍正三年(1725年),原来分上、下两个圩。在清嘉庆以后,两个圩连成一片,圩期定为农历三、五、八,其中农历初三和初八兼为牛市。当时芦苞的耕牛市场是北江耕牛集散地,贸易额在全省排第二。

除了“圩日”去“趁圩”外,旧时芦苞还有什么地方可以感受闹市繁华?街坊们会给你指路到故衣街。芦苞故衣街位于如今芦苞的人民中路,是旧时芦苞人日常消遣的好去处。这条街颇具特色,街两边都是商店,中间“有瓦遮头”,街坊们逛街的时候不怕日晒雨淋,因此深受欢迎。

芦苞市场牌坊。/佛山新闻网摄

一开始,故衣街只有十多家卖旧衣服的店铺。由于太受欢迎,连夜市都有小贩在门前摆卖汤圆、绿豆沙等小食,苏杭布匹、洋杂、茶楼饭店、理发等行业也慢慢进驻这条街。故衣街不断延伸,发展到后来,已经有五六十家店在这里经营。

“故衣”顾名思义就是旧衣服,故衣街一开始就是卖旧衣服的地方。十多家卖旧衣服的店铺,货源从哪里来?这就要讲到一个现在已经很少见的行业——典当。旧时的大小城镇、圩市大都有当铺开设。街坊们手头拮据的时候,常常会把家里的首饰、祖传古董、衣服、棉被等拿去当铺换取银两,以解燃眉之急。

当楼四四方方,楼高数丈,虽然规模相当大,但只“进”不“出”终有一天会“爆仓”。怎么办?当铺自有一套操作。对于那些到期不赎的“断当”物品,当铺就会将其卖出,叫“出当”。而“断当”物品中,又以衣服居多,每到“出当”的时候,故衣商就会成批收购这些衣服,“出当”的衣服就成了故衣街的主要货源。

抗日战争初期,由于当铺保管当入物品难度变大,芦苞当铺不得不歇业。尽管如此,抗战时期的芦苞街仍维持着繁荣。

抗战时期,紧靠北江边的芦苞是人们从珠三角沦陷区进入战时省会韶关市的重要通道之一。三水县城沦陷后,三水县政府随即迁来芦苞,广东交通总局、广东航运局、广三铁路管理局等省、市机关单位和地方团队也纷纷在这里设立了办事机构。随之而来的是,大大小小的商号、个体摊档也从沦陷区迁来,同时带来大量人流。那时的芦苞,房屋被租赁一空,到处搭起棚寮,夜市通宵达旦,商贾货物流通运转,络绎不绝。

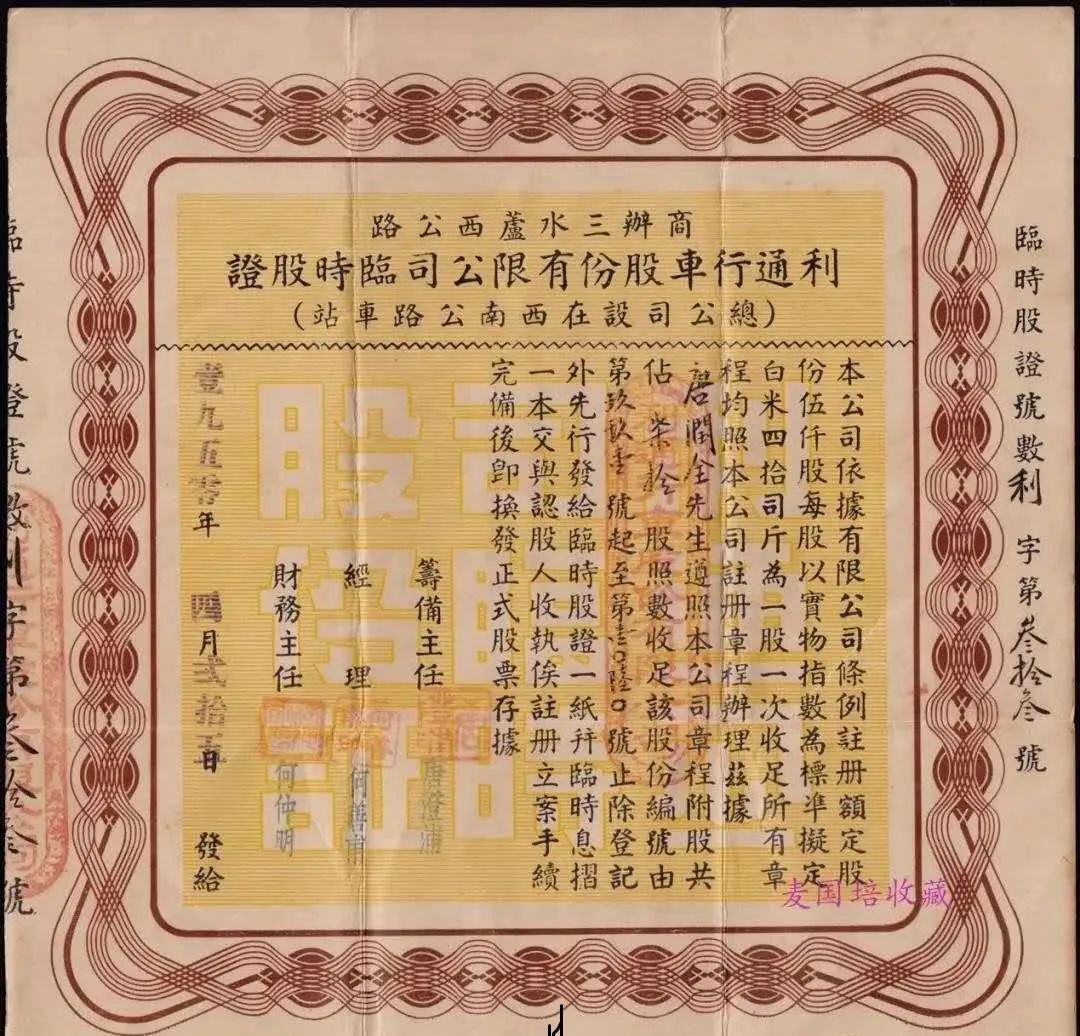

利通行车股份有限公司商办三水芦西公路临时股证,侧面反映当时芦苞在交通上的重要位置。/麦国培收藏

但是,当时的芦苞也逃不开战乱的纷扰,常受到敌机的空袭,全镇商人一边躲避空袭一边营业。警报一来,他们避到郊外,敌机一走,他们又从各处回来,清理残垣断壁,加盖茅草或棚席,以夜间为市。他们还在芦苞圩外的空地或林间盖建茅厂作茶楼饭店,在村落里租赁民房或祠堂囤积货物,就地批发……芦苞商人就这样在战争中战战兢兢维持经营。因此,芦苞不仅没有在战乱中衰落,反而成了名噪一时的“小广州”。

如今的芦苞,人们生活更加安逸舒心,城市人情味也更显浓郁。每当夜幕降临,家家户户亮起电灯,商店、食肆五光十色的灯牌彻夜长明。逢年过节在熙熙攘攘的芦苞圩走一圈,还能依稀看到当年“小广州”的盛景。

芦苞镇现貌。/佛山新闻网摄

来源:三水发布

|